作为全球最具影响力的足球赛事,亚洲预选赛世界杯承载着亿万球迷的期待。本文将深度解析亚洲区晋级规则的最新变化,结合12强赛战术格局演变,剖析各支球队的晋级策略。从归化球员政策到主场优势运用,全面解读2026美加墨世界杯亚洲区预选赛的竞争态势。

亚洲区预选赛赛制革新解读

国际足联2026年世界杯扩军至48支球队的背景下,亚洲预选赛世界杯晋级名额增至8.5席。新赛制将资格赛分为四个阶段:首轮由亚洲排名26-47位的22支球队进行主客场淘汰赛,胜出的11队进入次轮。次轮36支球队分成9组进行循环赛,小组前两名晋级第三轮。这个阶段特别考验球队的稳定性,如何在长达半年的周期内保持竞技状态成为关键。

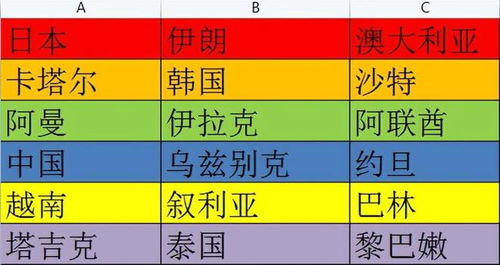

第三轮即传统意义上的12强赛,虽然名称可能调整,但18支晋级球队将被分成3个小组,每组6队。每组前两名直接获得世界杯门票,第

三、四名进入第四轮附加赛。这种金字塔式晋级体系对教练组的战略规划能力提出更高要求,如何在不同阶段合理分配球员体能、制定针对性战术成为制胜要素。

归化球员政策对格局影响

多支亚洲劲旅近年加速推进归化战略,显著改变了亚洲预选赛世界杯的竞争格局。卡塔尔凭借阿斯拜尔学院的青训体系培养出大量归化球员,日本队则通过J联赛的归化政策补充关键位置战力。这种人才引进策略在提升球队即战力的同时,也引发关于足球文化纯粹性的讨论。中国男足近年尝试的归化路线虽遇波折,但仍是改变亚洲区竞争态势的重要变量。

值得注意的是,亚足联最新规定要求归化球员必须满足连续居住五年的硬性条件,这迫使各队更注重长期规划。沙特阿拉伯近期启动的"2030愿景"足球计划,就将归化球员培养与本土青训相结合,这种双轨制发展模式或将成为未来主流。如何在短期成绩压力与长期足球发展之间找到平衡点,考验着各国足协的决策智慧。

主场优势的数据化运用

在亚洲预选赛世界杯征程中,主场优势的战术价值持续提升。统计显示,东亚球队在西亚客场胜率不足30%,气候适应与旅途劳顿成为关键制约因素。韩国队近年建立的"数据情报中心",专门分析各客场城市的海拔、湿度、草皮类型等参数,为球员提供个性化适应方案。这种科技赋能的主场优势最大化策略,正在重塑传统的备战模式。

部分球队开始采用"主场集群"策略,如伊朗将多个主场设置在海拔1300米的阿扎迪体育场,利用高原优势消耗对手体能。日本足协则创新推出"移动主场"概念,根据对手特点选择最有利的比赛场地。这种空间博弈的背后,是运动科学、气象学与战术设计的深度融合,标志着亚洲区预选赛进入精细化运营时代。

新生代球员的战术革命

00后球员的集体崛起正在改变亚洲预选赛世界杯的战术图谱。越南队的"小快灵"打法依托95后球员的机动性优势,成功破解传统强队的高位逼抢。澳大利亚新一代球员融合英式冲击力与南美技术流,创造出独特的"澳式传控"。这些战术创新迫使传统强队调整防守体系,三中卫阵型在亚洲区的采用率已从2018周期的12%提升至38%。

韩国队孙兴慜领衔的攻击群开发出"动态位置互换"体系,前锋与边翼卫频繁换位制造进攻宽度。这种打破位置界限的战术设计,对防守方的盯人体系构成严峻挑战。数据表明,采用灵活阵型的球队在关键传球和射正率指标上平均提升15%,但同时也要求球员具备更高的战术理解力和空间感知能力。

VAR技术带来的规则重构

视频助理裁判(VAR)的全面引入,使亚洲预选赛世界杯的判罚准确性提升至92%,但同时也带来比赛流畅度的争议。数据显示,VAR平均每场中断比赛3.2次,关键判改判影响进球概率达18%。各队教练组现已配备专门的VAR分析师,研究裁判尺度差异并制定针对性策略。日本队开发的"禁区行为模型",通过大数据预测VAR介入可能性,显著降低被判点球的风险。

沙特阿拉伯在防守训练中引入"智能越位系统",利用传感器实时反馈球员位置。这种科技辅助训练使球队越位失误减少42%,同时前锋的反越位成功率提升28%。随着亚足联计划引入半自动越位技术,各队都在加快适应这种数据驱动的比赛环境,传统经验主义式的临场判断正被科技赋能的新模式取代。

亚洲预选赛世界杯的竞技格局正在经历深刻变革,从8.5个晋级名额的分配机制到科技手段的全面渗透,每支球队都在寻找自己的进化路径。归化政策的合理运用、主场优势的科技放大、新生代球员的战术创新构成三大核心变量。随着2026世界杯预选赛进入白热化阶段,那些能在传统足球智慧与现代管理科学间找到平衡点的队伍,将最终赢得通往美加墨的入场券。 本文标签: